Prümer Äbte 2017

Der Heimatverein auf den Spuren Prümer Äbte

von Hans-Georg Klein

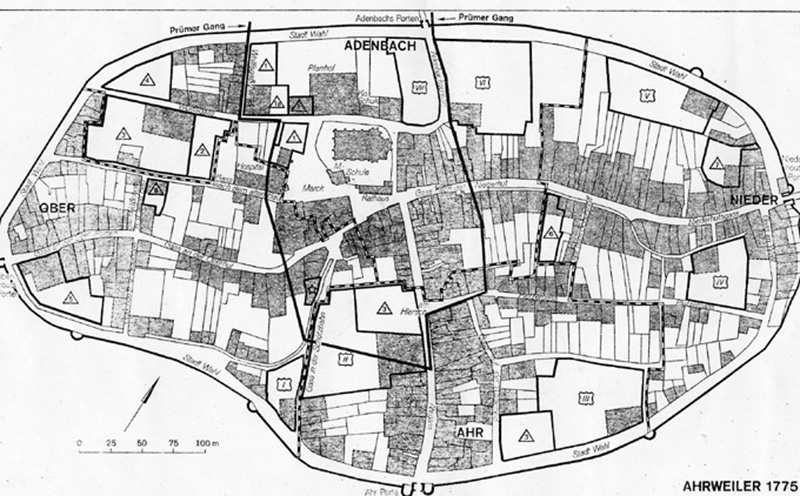

Der Heimatverein wandelte mit vielen Gästen auf historischen Spuren. Sie gingen den sogenannten "Prümer Gang" inner- und außerhalb der Mauern. Dieser historische Prümer Gang ist für uns heute noch so interessant, weil er eine genaue Beschreibung des Grenzverlaufes des Prümer Herrenlandes gibt, dessen Grenzen sich fast über 1000 Jahre nicht geändert haben. Durch diese Beschreibungen, die uns aus den Jahren 1430, 1549, 1694, 1712 und 1744 noch vorliegt, erhalten wir einen ziemlich genauen Einblick in die Topographie und die Besitzverhältnisse der alten Stadt Ahrweiler. Bei der Niederschrift wurde nämlich auf ein Formular verzichtet. Man hat stets die "topographische Aktualität" beachtet. Das macht diese Protokolle heute noch so wertvoll.Nach dem derzeitigen Forschungsstand ist uns eine Beschreibung des sogenannten Prümer Ganges erstmals im Prümer Hofweistum von 1430 überliefert. Die letzte erhaltene Version stammt aus dem Jahre 1744. Er wurde in verschiedenen Weistümern überliefert.

Bei dem Prümer Gang handelt es sich um den Begleitgang des im Prümer Urbar von 893 beschriebenen Ahrweiler Herrenlandes des Klosters Prüm in der Größe von 50 Morgen und des dazugehörigen Herrenweinberges rechts und links des Adenbachs.

Der Prümer Gang beschreibt den Limitgang binnen und baußen Ahrweilers. Er wurde alle 8 oder 9 Jahre an einem willkürlich festgesetzten Tag unter der Leitung des Abtes oder des prümischen Hofschultheißen und unter Teilnahme der 7 Schöffen und 28 Hofgeschworenen durchgeführt.

Der Prümer Gang beschreibt den Limitgang binnen und baußen Ahrweilers. Er wurde alle 8 oder 9 Jahre an einem willkürlich festgesetzten Tag unter der Leitung des Abtes oder des prümischen Hofschultheißen und unter Teilnahme der 7 Schöffen und 28 Hofgeschworenen durchgeführt.Mit diesem Grenzgang erneuerte das Kloster Prüm seinen Besitzanspruch auf das umschrittene Areal. Wenn in Prüm ein neuer Abt gewählt war, so erschien dieser höchstpersönlich in Ahrweiler und nahm durch die Umschreitung seines Grundbesitzes dieses Areal auch formalrechtlich in Besitz. Das hatte für die dort lebenden Menschen weitgehende Konsequenzen. Dabei müssen wir bedenken, dass es zur damaligen Zeit noch kein Grundkataster gab und dass sich ein Besitzanspruch und die daraus abgeleiteten Pflichten und Rechte in erster Linie auf Zeugenaussagen stützen mussten.

Im innerstädtischen Bereich wurde dieses Prümer Areal von den vier Grindeln begrenzt. Sie standen in der Niederhut-, Ahrhut-, Oberhut- und Adenbachhutstraße und markierten die Grenzen des Prümer Hoheitsgebietes.

Innerhalb dieses Gebietes lagen alle zentralörtlichen Versorgungseinrichtungen der Stadt Ahrweiler: die Pfarrkirche mit dem Friedhof, der Pfarrhof, der zugleich Asylhof war, der Marktplatz, der Marktbrunnen, das Rathaus mit dem Gewandhaus, die Knaben- und die Mädchenschule. Ferner sind auf diesem innerstädtischen prümischen Areal die Marktmühle, die wohl die Prümer Bannmühle war, der Fischenischer, der Erensteiner und der Gymnicher Hof sowie der Hof des Stiftes Münstereifel zu finden, nicht zuletzt seien der neue Prümer Hof mit der Zehntscheuer und das Gefängnis genannt, das Ausgangs- und Endpunkt des Prümer Ganges war.

Bei der Beschreibung des Prümer Ganges fällt auf, dass man durch Säle und Scheunen hindurch gehen musste. Das lässt den Rückschluss zu, dass dieser Gang älter als die innerstädtische Bebauung ist, die man vor 1200 ansetzen kann.

Der Prümer Gang ging vom Prümer Schloß (= Gefängnis) vor der heutigen Volksbank gelegen aus auf die Wolfsgasse zu, durch das Wolfsgässchen bis an die Stadtmauer. Dann schritt man weiter in die Weinberge hinein, dort wo heute Drodtensbrück steht, geht das Alverads Pfädchen, den Scheid rechts liegen lassend, auf Alverad hinauf. Auf der halben Höhe bog man wieder zum Adenbachs Grund ab. Dann ging man bis zur Lantershofener Flurgrenze. Dort oben beim Handkreuz war Halbzeit. Hier wurden die Zeugen mit Wein und Weck für ihre Arbeit entlohnt. In späterer Zeit kam auch noch ein Entgelt von einem Louisdor (= Goldmünze) pro Kopf hinzu. Vom Handkreuz ging es weiter zum Gericht (= Hinrichtungsstätte), das Im Galgenfeld stand, von dort über den Obersten Stummerich, den Steinräuch, das heutige Steinräuchs Pfädchen (bis 1995) herunter zum Adenbachtor. Vom Adenbachtor ging man durch den Kolvenhof, dann über bebauten Grund zur Judengasse, die heutige Niederhutstraße. Diese und den damals noch offenen Teich überschritt man, musste wieder durch Höfe und Scheunen bis zur Plätzerstraße gehen, ging diese weiter bis zum Hiertz, bog dann in die Ahrhutstraße ein, umschritt den Erensteiner Hof, ging durch den Fischenischer bzw. Blankarts Hof, hier musste man einen Saal durchschreiten, kam an die Rausch, ließ die Marktmühle rechts liegen, ging wieder durch Gebäude, kam beim Anwesen Körtgen in die Oberhutstraße, umging den Deutschen Hof bis zur Altenbaustraße und kehrte dann zum Gefängnis, dem Prümer Schloß, wo der Gang angefangen hatte, zurück.

Der Prümer Gang ging vom Prümer Schloß (= Gefängnis) vor der heutigen Volksbank gelegen aus auf die Wolfsgasse zu, durch das Wolfsgässchen bis an die Stadtmauer. Dann schritt man weiter in die Weinberge hinein, dort wo heute Drodtensbrück steht, geht das Alverads Pfädchen, den Scheid rechts liegen lassend, auf Alverad hinauf. Auf der halben Höhe bog man wieder zum Adenbachs Grund ab. Dann ging man bis zur Lantershofener Flurgrenze. Dort oben beim Handkreuz war Halbzeit. Hier wurden die Zeugen mit Wein und Weck für ihre Arbeit entlohnt. In späterer Zeit kam auch noch ein Entgelt von einem Louisdor (= Goldmünze) pro Kopf hinzu. Vom Handkreuz ging es weiter zum Gericht (= Hinrichtungsstätte), das Im Galgenfeld stand, von dort über den Obersten Stummerich, den Steinräuch, das heutige Steinräuchs Pfädchen (bis 1995) herunter zum Adenbachtor. Vom Adenbachtor ging man durch den Kolvenhof, dann über bebauten Grund zur Judengasse, die heutige Niederhutstraße. Diese und den damals noch offenen Teich überschritt man, musste wieder durch Höfe und Scheunen bis zur Plätzerstraße gehen, ging diese weiter bis zum Hiertz, bog dann in die Ahrhutstraße ein, umschritt den Erensteiner Hof, ging durch den Fischenischer bzw. Blankarts Hof, hier musste man einen Saal durchschreiten, kam an die Rausch, ließ die Marktmühle rechts liegen, ging wieder durch Gebäude, kam beim Anwesen Körtgen in die Oberhutstraße, umging den Deutschen Hof bis zur Altenbaustraße und kehrte dann zum Gefängnis, dem Prümer Schloß, wo der Gang angefangen hatte, zurück.Verfassungsrechtlich umschreibt der Prümer Gang das prümische Hoheitsgebiet, in dem der Abt von Prüm alleiniger Grund- und Lehnsherr war. Mit diesem Gang wird uns auch der dem Prümer Hofrecht unterworfene Gerichtsbezirk präsentiert. Das Prümer Hofgericht war für Fragen und Streitigkeiten, die sich aus der Grundherrschaft bzw. dem Lehnsverhältnis mit Prüm ergaben, zuständig. 28 Mitglieder der Prümer familia., d.h. die von Prüm abhängigen Bauern, Winzer und Kaufleute, fungierten als Hofschöffen, während die übrigen Hofgenossen den Umstand bildeten. Dieser Gerichtsverband drückte der Stadt- und Gerichtsverfassung Ahrweilers wichtige Sondermerkmale auf. So beanspruchte Prüm, Kirchen-, Schul-, Marktherr in Ahrweiler zu sein, und leitete das Recht ab, Mitherr des Schöffengerichts zu sein. Sogar das Bürgermeisteramt wurde von Prüm als Abtslehen angesehen. Die sieben Schöffen, die gleichzeitig auch lebenslang Mitglieder des Stadtrates waren, mussten Prümer Lehnsleute sein.

Die damaligen Bewohner Ahrweilers und des Prümer Herrenlandes spürten den Besitzanspruch des Prümer Abtes hautnahe.

Der Abt beanspruchte als oberster Grundherr u.a.:

- Aller Grundbesitz in dem umschrittenen Areal gehört dem Abt. Niemand darf hier Land besitzen, es sei denn, er habe es vom Abt oder einem seiner Lehnsleute als Zinsland empfangen.

- Für alle auf Prümer Grund stehenden Gebäude wie Rathaus und Schule musste die Stadt dem Abt einen Zins zahlen.

- Alle auf Prümer Areal wohnenden Kaufleute hatten dem Abt Zinsen zu entrichten.

- Wenn jemand Türen und Fenster brechen lassen will, muss der Abt gegen eine Gebühr zustimmen.

- Wenn jemand einen Übersprung - das war im Mittelalter modern - bauen will, muss er dem Abt eine Gebühr entrichten.

- Jeder muss den Mist von der Straße fegen.

- Wenn jemand über Nacht Tische und Bänke auf der Straße stehen lässt (hier ist besonders an die 4 Jahrmärkte und die Wochenmarkte zu denken), darf der Schultheiß sie wegtragen und nur gegen eine Gebühr wieder hergeben.

- An den Marktstrafen hat Prüm zu 3/10 Anteil. Der Prümer Schultheiß bestimmt auch die Stellplätze auf dem Markt und kassiert die Standgelder.

- Als Mitherr des Gerichts steht Prüm 1/3 aller Gerichtseinkünfte zu.

- Prüm verwaltet das Gefängnis und stellt einen der zwei Gerichtsboten.

Die Prümer Lehnsleute hatten dem Kloster noch bis zum Jahr 1794 zu fronen. Aber der Frondienst war minimal. Das alte Sprichwort "Unter dem Krummstab lässt sich gut wohnen" hatte auch für Prüm und Ahrweiler seine Gültigkeit.

So mussten die von Prüm abhängigen, unadeligen Lehnsleute jährlich 1 Karre Holz, 4 Karren Mist, neun Sester Hafer, 1 Huhn, zehn Viertel Wein zinsen und einen Tag im Jahr den Herrenweinberg umgraben.

So hat sich der auf das Prümer Urbar von 893 gegründete Rechtsanspruch bis zum Ende des kurkölnischen Staates 1794 in Ahrweiler erhalten und das städtische Leben nachhaltig geprägt.

Im Übrigen ist Ahrweiler ein Paradebeispiel dafür, wie auf städtische Rechtsverhältnisse gerichtete Weistümern (inklusive von Hofrechten in Städten aufgegangener Villikationen), im Falle nicht erteilter Stadtrechtsurkunden durchaus eine stadtrechtliche Ersatzfunktion zuwachsen konnte.